淳报网(记者:郦慧慧)金秋十月,国家主席习近平对英国进行国事访问。习主席此访立足英国,面向欧洲,辐射全球,开启了中英全面战略伙伴关系黄金时代。“习主席和夫人彭丽媛自然亲和,认真听取专家对大数据库的讲解,细心尝试新的科学仪器,给人留下了难忘的印象。”回忆起习近平主席和夫人彭丽媛访问英国帝国理工学院的情景,张瑞华依旧十分激动。这位到英国生活近二十年,能立足于英国高等教育领域,还能坚持不断地用自己的方式传播、教授中国文化,参与英国研究中国艺术重大项目的高淳女子正是我们此次访谈的主人公,张瑞华。

个人简介

张瑞华,女,英籍华人,祖籍高淳。80年代初毕业于南京师范大学美术系,是恢复高考后高淳第一位考取美术学院的女性。擅长水墨画与书法。作品多次入选南京市和江苏省美展并获奖,出版多种刊物封面设计及书籍插图。90年代初移居英国后,先后任职伦敦大学亚非学院,爱丁堡大学和苏格兰国家图书馆。现工作于帝国理工大学,是一位具有丰富学术图书信息经验的专业人士。多次应邀参加英国国家博物馆等举办的中国艺术精品展览的设计和出版物的协助工作,曾为著名的英国时装设计师制作设计图稿,参与制作的服装多次刊登于英国顶级时装设计期刊《VOGUE》。近两年来,她在工作之余开始创作中英文儿童读物及插图,现已有多种儿童书籍的插图出版。

1、记者:张老师,您好,能采访到您很高兴。您是改革开放后从高淳走出国门的人,已在英国生活工作了多年。我想问问,您对高淳,对故乡还有印象吗?

张瑞华:高淳是我出生成长的地方,那里有我最深的亲情,最懂的风俗,最好听的语言,最温馨的回忆。儿时上幼儿园小学的淤泥田埂及两旁的荷花塘,老街上亮晶晶的褐色石板地,轮船码头的小客轮和帆起帆落的渔船,老气象局那一带的松树林最是年轻人出思想出诗兴的浪漫地——它们是我记忆中最美丽的风景。无论是在我中学期间的业余自学,到工厂学徒期间的高考准备,还是我学成返乡后的美术创作,当时的文化馆馆长耿善昌老师的鼓励、培养与支持永生难忘。还有一种情怀即从小到大的同学之情,从来都没有离开过我。我是一个具有浓厚“高淳情结”的人,离开家乡近三十年了,生活在英国也已二十年,但每次回国,高淳总是让我“归心似箭”。我祝她永远美丽、和谐与昌盛。

2、记者:您是恢复高考后我们高淳第一个考上美院的女性,很了不起,在校期间还是一位高材生,后来毕业回到家乡工作,创作的国画作品经常在省市展览中获奖,能谈谈您当时在高淳工作的一些情况吗?

张瑞华:学成返乡后我的第一份工作是在高淳县中任美术教师。虽然在县中时间不长,但我有幸与一流教学水平的老师们共事。他们中有许多后来都担任了要职,为培育下一代作出了很大贡献。由于年轻,精力充沛,兴趣广泛,我很快就要求到了高淳文化馆工作,昔日的美术老师成了同事,他们对我爱护有加,我与他们结下了诚挚深厚的友情,工作热情也很高,凡是馆里的事我能做的都积极参与。

在高淳工作的数年里,我在丰富故乡精神文化生活、培养新一代文艺人材方面发挥了一定的作用,现在每每回想起来,总能感到无比甜蜜和欣慰。在此,我借这个机会向老文化局、文化馆的前辈老师们、高淳县中老领导及同事们表达内心最诚挚的谢意,祝他们健康快乐!

3、记者:您在南师大美术系学的是国画专业,后来从事过服装设计、书籍装帧等,并参与英国国家级博物馆和艺术学院有关中国研究的工作,您认为自己的艺术之路顺畅么?

张瑞华:南师大当时的教学体制是两年基本功训练,后两年选择不同专业。由于大学前两年的基础训练其实就是西方传统学院式的教学,使我在以后做书籍装帧、封面设计、插图及版面设计方面都受惠无穷。

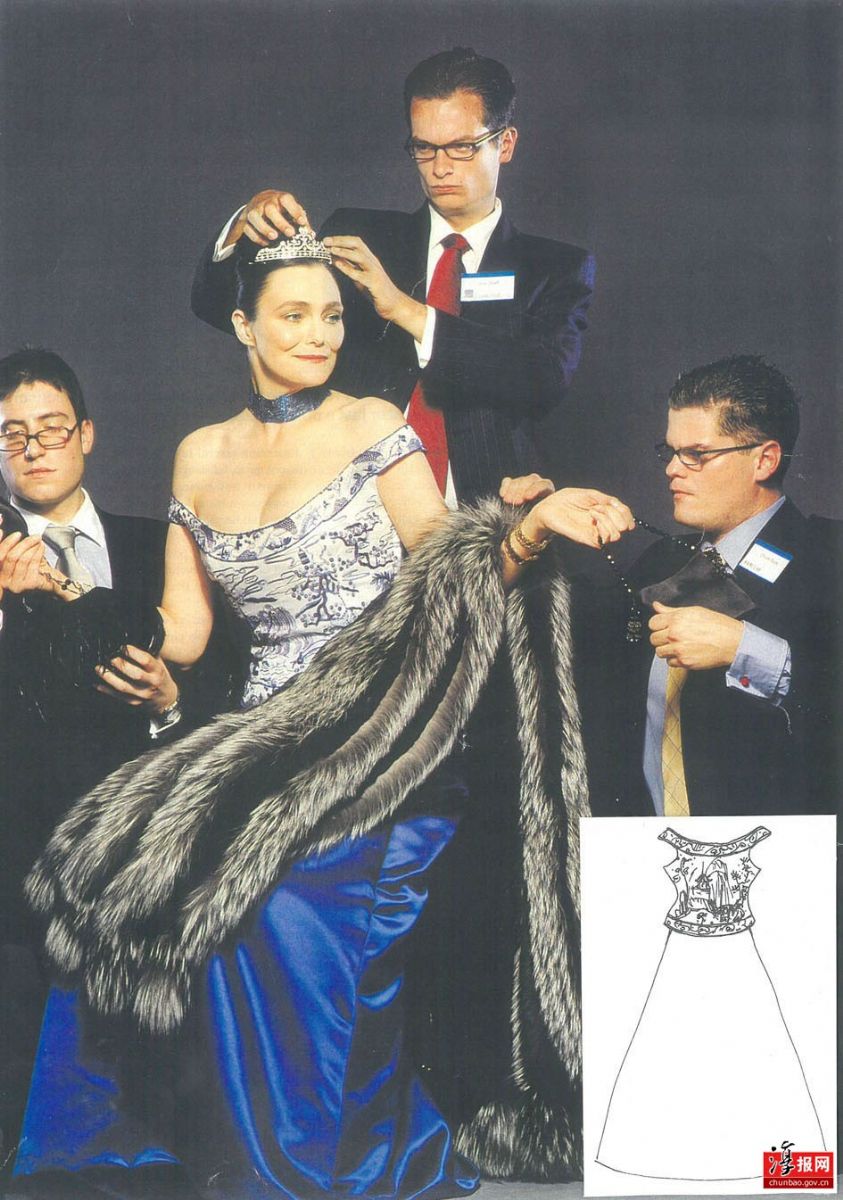

和绘画一样,高档服饰专业也是造型艺术,与我所受的训练毫无矛盾。当我应聘一家著名的晚礼服设计公司的工作时,我小时候剪裁缝制经验,大学艺术美学及造型的训练,加上对材质的敏感,使我能在两天的高强度测试后顺利受聘。不久我就得到机会绘制设计法式两件套晚礼服,我用中国青花瓷的色彩搭配形式,中国山水画为元素的图案造型,加以刺锈的技法,设计独特,造型雅致。作品参加了伦敦、纽约和慕尼黑时装秀后,被《VOGUE》时尚杂志刊登,并在包括哈罗德百货店在内的多家名店上市。经过了20年这样人生两个世界的巨变,可以说我的艺术之路是顺畅的。

绘制设计的法式晚礼服刊登于《VOGUE》 时尚杂志

绘制设计的法式晚礼服刊登于《VOGUE》 时尚杂志

作品《憩》

作品《憩》

儿童书籍插图《恐龙与女孩》

儿童书籍插图《恐龙与女孩》

儿童书籍插图《小狐狸看病》

儿童书籍插图《小狐狸看病》

4、记者:我们知道您在英国帝国理工大学图书馆工作已有十多年,这次习近平主席访英还特地参观了贵校,您的感受是什么?

张瑞华:帝国理工大学是名列世界前列的教学科研高等学府,这次习主席来访,说明中国重视新型科学的研究与发展,重视培养青年科学人才,有着与世界优秀的科研教育机构合作的广阔视野。勿可置疑,中英合作共创互利双赢是两国政府的愿望,也是我们海外华人的愿望。由于中国经济的发展和对外交流的不断增强,我们深刻体会到了这种变化。同时,英国政府和文化艺术界也越来越认识到深度了解中国历史文化的迫切需要,以及与中国的人文交流、创意产业合作的重要性,也为此加大投资力度。真的可以说,我们以及我们的下一代都赶上了好时光。

5、记者:我看了凤凰台拍摄的这次习主席访英的短片,片中有您的先生张弘星博士专门介绍中国艺术,我们还了解到,前国家主席胡锦涛访英期间,您先生还专门向胡主席介绍过。在这些年中,您是否有意识地觉得自己和您先生一直是在致力于中英文化的传播交流?

张瑞华:我先生的研究领域是中国艺术史,尤其在绘画史的研究上造诣更深。十八年前当他的博士学位论文尚未最后完成时,就已得到英国东安德鲁大学讲师席位。他在教学中同时完成论文和通过答辩,又很快得到爱丁堡大学艺术系的教职和苏格兰皇家博物馆研究员的职位。他是欧洲第一个,至今还是唯一的一个从中国大陆来的学者得到这样的职位。现在他已任职伦敦的维多利亚与阿尔伯特博物馆高级研究员暨中国藏品部主任十一年了。经他独立策划的三个大型国家级博物馆的中国艺术展览有《乾隆皇帝——紫禁城的珍宝》《创意中国:中国当代设计》以及《中国绘画名品:700-1900》,其中《中国绘画名品:700-1900》是英国自1935年来第一次最重要的中国绘画史展览,向西方讲述了一个从唐代到清代中国绘画1200年的发展演变史。策展的角度新颖独特,陈列设计打破了中西方对中国绘画的陈列方式,反映强烈,影响深远。以至英国最苛刻的艺术批评家在卫报撰文说以西方为中心的世界艺术史应该重写。

我和我先生是同学同行,虽有各自的工作,但我们几乎每天都有互相交流和讨论。无论他是做研究出书还是策划展览,从选题选材到展厅设计,每一个细小的环节都与我讨论。我当然是认真思考,根据我的特长或经验,献计献策,全方位配合与支持。可以这么说,我们俩虽然身在英国,而因为任职于国家级的文化研究机构和一流的高等教育科研机构,这样的特殊地位,使得我们在致力于中英文化的传播交流上,在发展中国文化的世界化上,能夠站高望远,发挥作用。同时,我先生熟知西方艺术史研究成果,他能用国际的眼光,与西方艺术研究站在同一个制高点,给予中国艺术史的研究带来新角度和新观念,注入新的生命力。经过多年的考察与思考,他开始酝酿用科学的手段建立一个新的索引系统,从而使中国艺术史研究数位化、系统化,这是一个让中国艺术真正走向世界的重要科研项目,纳入了英国政府的文化投资项目,我期待它的早日问世。

6、记者:如果可以寄语,您会给热爱艺术并想出国深造的年轻人说点什么呢?

张瑞华:英国大学的教学和课程设置与中国的有很多不同,包括艺术学院。如果年轻人是想出来上本科,那高中毕业时就应明确专业选择及发展方向或领域,而且已有尝试,而不是来指望有老师手把手地教。如果想读研,那你在本科时就已经有比较娴热的技巧、成熟的想法、具体的规划和明确的目标。如果准备不充分,不要盲目跟风,否则会觉得很吃力。

另外,大学里的学科已发展得很成熟,专业分得很细,重视新材料的运用,讲究制作的创新,对作品的最后完成效果要求非常高。因此学生要对所运用的材料有钻研,手法上有创新。

英国还有另外一种学习提高的环境,即适合成人的各种培训学校。英国社会有很好的学习风气,不管任什么职务,做什么职业,各种年龄层次,只要你想培养自己的爱好,或发展某种技能,都能找到适合的地方去进修。

总的来说,艺术是创造性活动的结果,出国深造是为了培养发掘与发展这种能力。希望年轻人要明确这一点,开阔思路,大胆实践,敢于创新;又能坐得住,深入钻研,精工细作。今天所谈有我的所见所闻,也有我亲身经历和感受,希望对年轻人能起参考作用。

记者感言

这一次的访谈过程有点特别,因为倒时差,我们几经辗转才通过网络联系采访到张老师。干练的短发,清新淡雅的气质,她如水一般的性情深深吸引了我们。而她独立自信、勇于创新的生活态度更让我坚信,她骨子里这股强大的能量,可以驾驭生活,亦可以启迪你我。这就是张老师特有的气场,虽相隔万里,我们却能被她的文字所感染,被她的情感所激励。(来源:淳报网)

(编辑:颛永建)