淳报网(记者:郦慧慧)古往今来,如诗如画的世界吸引了众多文人学士做出了不朽的画作。这些名品既离不开“外师造化,中得心源”这个根本,也离不开“俗须绝俗,雅臻极雅”的思想,孔六庆的作品亦如此。它既有主观意识形态,又结合自己内心想法,脱俗而文气自然所至,创作出了一幅幅被誉为工笔花鸟画坛的“当代逸品”。《今日高淳》有幸采访到了这位典型的当代学者型画家,领略其清淡雅逸画作的同时仿佛回到了象牙塔,孔老师传道、授业、解惑,令我们受益匪浅。

个人简介

孔六庆,1955年出生于江苏省无锡市,祖籍高淳县漆桥镇。长年致力于工笔花鸟画的教学、创作与美术史论研究,现为南京艺术学院美术学院教授、博士生导师,中国画系花鸟画工作室主任,美术学系中国美术史学科带头人;《中国画艺术专史》编委会副主编,江苏省花鸟画研究会副会长。

出版学术专著有《黄筌画派》《徐熙画派》《继往开来——明代院体花鸟画研究》《春秋花语》《李长白研究》《中国画艺术专史·花鸟卷》《中国陶瓷绘画艺术史》《瓷绘亮新——民国女性瓷绘风俗画研究》《画之道——创作与学术的互动》,其中多本专著获教育部、江苏省人民政府颁发的学术奖。《黄筌画派》为韩国美术文化出版社翻译出版。其工笔花鸟画作品曾为中国画研究院(国家画院)、中央美术学院、南京艺术学院、南京博物院、江苏省美术馆等专业单位收藏。

《山光鸟性》 34.6cm×44.5cm

《山光鸟性》 34.6cm×44.5cm

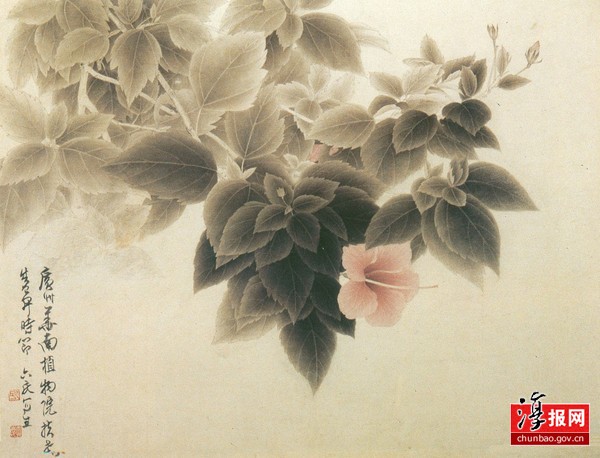

《扶桑花》 50cm×67cm

《扶桑花》 50cm×67cm

《望秋》 44.5cm×33.5cm

《望秋》 44.5cm×33.5cm

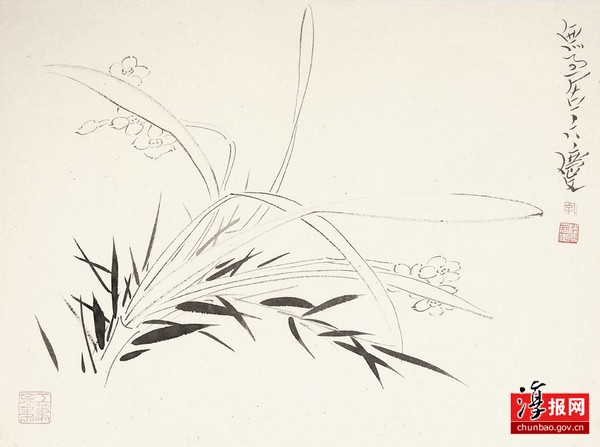

《水仙清姿》 44.5cm×33.5cm

《水仙清姿》 44.5cm×33.5cm

记者:您祖籍是高淳人,15岁随母亲从无锡到漆桥公社插队落户,直到23岁考取南京艺术学院美术系才离开高淳。在高淳的生活有哪些事情让您印象深刻?高淳文化对您之后的绘画之路有影响吗?

孔六庆:高淳对我一生来说影响至深。1970年1月6号,母亲带着我和姐姐作为“半家户”,下放到高淳县漆桥公社漆桥大队第三生产队插队落户。于是生产队、漆桥中学、高淳县文化馆起到了关键作用。

生产队农民的质朴奠定了我的品格基础。漆桥中学的同学淳朴友善,老师也特别好。校长吴仕芳、班主任须觐丹、外语老师周人琪、数学老师束忠德、语文老师苏洪水、马小荣等,县文化馆老师耿善昌,新华书店经理邢华森等,对我的帮助鼓励支持令人难忘。其中增长了我很强自信心的是班主任须觐丹,一次他带我们去学校农场劳动返回的路上,同学与他聊天问及我们班将来谁最有出息,须老师说:“我看应是六庆,他聪明勤奋踏实,成绩好,画得好,速写本总是带在身上,走到哪里画到哪里,将来一定会成为有名的画家。”这话被跟在后面的我听到了,心里很感动!这不经意的一段话一直激励着我。

我的很多写生作品尽管取材于外地,但创作时心里总有高淳的影子。在高淳将近九年时间,这片土地从思想、体魄、审美上锻炼了我,高淳人的淳朴内质给予了我。在我心里,对家乡高淳充满了感激之情。

记者:进南艺前您学习了多年的人物画,为何之后又转而选择了工笔花鸟画?

孔六庆:1978年,我如愿考进南京艺术学院美术系。大二结束时我选择了由李长白教授执教的工笔花鸟画班。这,应是出于对李老师艺术上的敬慕与人格上的仰慕。大一时他给我们上过工笔花鸟课,我觉得他除了教学思路严谨、教学管理严格、教学风格独到外,对于艺术表现本质的认识极其清晰。而且从教材系统来考察,李老师倾三十多年写生实践的心血而编著的工笔花鸟教材的完整性,没人能做到。专业精进的学术人生赋予了李老师的人格魅力,可能使我明确了专业选择吧。

记者:您是李长白教授的高足,能谈谈他对您的影响吗?

孔六庆:从专业到人格,李老师对我的影响是一辈子的。他对我的要求非常严格,开始我画花鸟写生,带着画人物速写不用橡皮的习惯似乎很熟练,但在李老师面前顿感浅薄,不得不如同初学画者老老实实常用橡皮擦去不好的,每个造型环节都不放松,于是基本功才得以扎实。进入创作,他提出“感受生技法”的理念,认为从生活感受的灵性出发产生技法表现才是正道。这对我影响很深,我的学术研究正是在这条道上的升华。2005年李老师去世前我去看望他,并将自己的作品给他看,他开心地说道:“孔六庆,你画出了自己的风格。”

记者:您的画清新淡雅,与十几年前台中展的绘画风格大异,当时您的画中更多的是具有强烈视觉效果的壮美。是什么原因让您的画风有了如此大的转变?

孔六庆:1982年毕业之后李老师留我做他的助教,协助他教学,同时创作。在整个80年代,我的工笔花鸟创作铭记了他“感受生技法”的教导而走着,每创作一张画都在自然里面表达着一些新的感受,当时画风的技法表现呈现出丰富多变的状态,确实有些画作被别人认为具有视觉冲击力。

1990年7月我将那批作品拿到北京中国画研究院(国家画院)办个展时,出乎意料地获得了中央美术学院名誉院长吴作人、中国画研究院院长刘勃舒等一批权威的肯定。在更坚定将自己作品画好的心念中有这样一种想法:我要好好研究花鸟画。所以办完画展回南艺后,就投入到中国工笔花鸟画史的研究中。多年的画室暂改“研究室”,画家顿变“坐家”。这一坐就是一年,写了一本30万字的《中国工笔花鸟画史》,其研究重点是历代作品的传承关系、画法流变。历代作品在我心中清清楚楚,再进入自己的创作好像有一股清气徐徐袭来,所画题材也在悄悄转变。例如以前很少关注的残荷也情不自禁地进入我的画中。

1994年在台中办个展时,我再次感到学术研究的急迫性,于是有了1994年秋至2005年初的“十年面壁”。台中回来后我有一个很好的机遇,即吉林美术出版社计划出版《中国画派研究丛书》,其中《黄筌画派》《徐熙画派》两本专著要我写。随后江西美术出版社组织出版《中国画艺术专史》,要我承担其中“花鸟画卷”一著的撰写工作,恰符合我以画家的性灵写一本美术史的梦想,同时是我以前面研究为基础,提升学术水平的好机会。这一写就是十年,从第一稿七八十万字经数改其稿到定稿的四十万字,现在想来真是不容易,但当时竟在不知不觉中度过。这十年,我与古人来往,深入研究中国美术史,落定在中国花鸟画史这点写就了《中国画艺术专史·花鸟卷》。十年息交绝游使我有了“脱胎换骨”的收获,画风自然而然出现了清淡雅逸的格调。可以说,我画风改变的一个重要原因是学术研究的影响。

记者:您认为作品的精神内涵是如何通过技巧来表达的?

孔六庆:技巧应是内心精神的自然流露。十年面壁使我有心如止水的感觉,以此对中国画下的定义是:中国文化精粹的笔墨表达谓之中国画。可能是与中国文化精粹的古人来往多了,笔墨就往“恬淡为上”那方面靠了。

记者:您曾说过,文人画的内质是绝俗,脱俗而文气自然所至。作品怎样才能达到脱俗的绘画格调?

孔六庆:于文化层面来深刻理解中国画能使人脱俗。古人目为“逸品”的那些创作者,往往是文人中精英的“岩穴上士”,认识这一点很重要,因为只有懂得了最精的才能清晰以下的各层次。明清以来人们约定俗成地把“雅俗共赏”作为中国画的很高追求,通过十年学术研究我对这有了思辨,认为“雅俗共赏”的本质不离“俗”,俗的内质有政治性、人民性、市场性三点,而“雅”的内质只是学术性。进入了学术性的雅之内质,就能绝俗。尽管现实社会的状况为:“雅俗共赏”的东西似洪流如长江水黄河水奔腾不息,“雅”的东西好比是深山中的一股清泉细流,两者虽悬殊,但清泉却永远因零污染而广为人们身心向往。作为中国文化的中国画,一方面需要如长江水黄河水那样的奔腾不息,一方面绝不能没有深山细流的涓涓清泉,因为断了人们身心的向往就是断了中国文化的根。脱俗而文气所至的古人精英之路,我要走。教授,是学术的先锋。让这,成为我的文化自觉吧。(来源:淳报网)

(编辑:颛永建)